देहरादून (धीरज सजवाण): धरती के दो ध्रुवों (Poles) के बारे में अपने सुना ही होगा. लेकिन आज हम आपको पृथ्वी के एक और ध्रुव के बारे में बताते हैं. धरती का यह तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल ऑफ अर्थ किसी और को नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में मौजूद हिमालय को कहा जाता है. सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल ने ईटीवी भारत पर इस बारे में विस्तार से बातचीत की.

हिमालय जहां अनेक नदियों का स्रोत है तो वहीं इसे एशिया का ऑक्सीजन टैंक भी कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में बर्फ का दोनों ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा यहीं पर मौजूद है. धरती के तीनों ध्रुव में सबसे ज्यादा ग्लेशियर एरिया तकरीबन 84 फीसदी दक्षिणी ध्रुव में तो वहीं दूसरे नंबर पर तकरीबन 13 फीसदी उत्तरी ध्रुव पर हैं. वहीं इन दोनों ध्रुवों के बाद धरती पर सबसे ज्यादा एरिया पर ग्लेशियर एशिया महाद्वीप पर हिमालय में हैं.

सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट ने बताया हिमालय क्यों है जरूरी (Video- ETV Bharat)

पूरी दुनिया में कहां कितने ग्लेशियर? ग्लेशियरों की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका में करीब 125 लाख वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर हैं. यानी यहां दुनिया के तकरीबन 84% ग्लेशियर मौजूद हैं. उत्तरी ध्रुव में ग्रीनलैंड में करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर हैं जो तकरीबन 11% फीसदी हैं. एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो यहां हिंदूकुश, हिमालय, काराकोरम और तिब्बत में करीब 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर हैं. ये दुनिया के ग्लेशियर का तकरीबन 0.8% होता है.

दुनिया में कहां कितने ग्लेशियर (ETV Bharat Graphics)

उत्तरी अमेरिका में करीब 90 हजार वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर हैं. ये दुनिया के ग्लेशियर का तकरीबन 0.6% हैं. दक्षिणी अमेरिका में करीब 25 हजार वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर हैं. ये प्रतिशत में तकरीबन 0.17% हैं. यूरोप में करीब 20 हजार वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर हैं और ये दुनिया का तकरीबन 0.13% है.

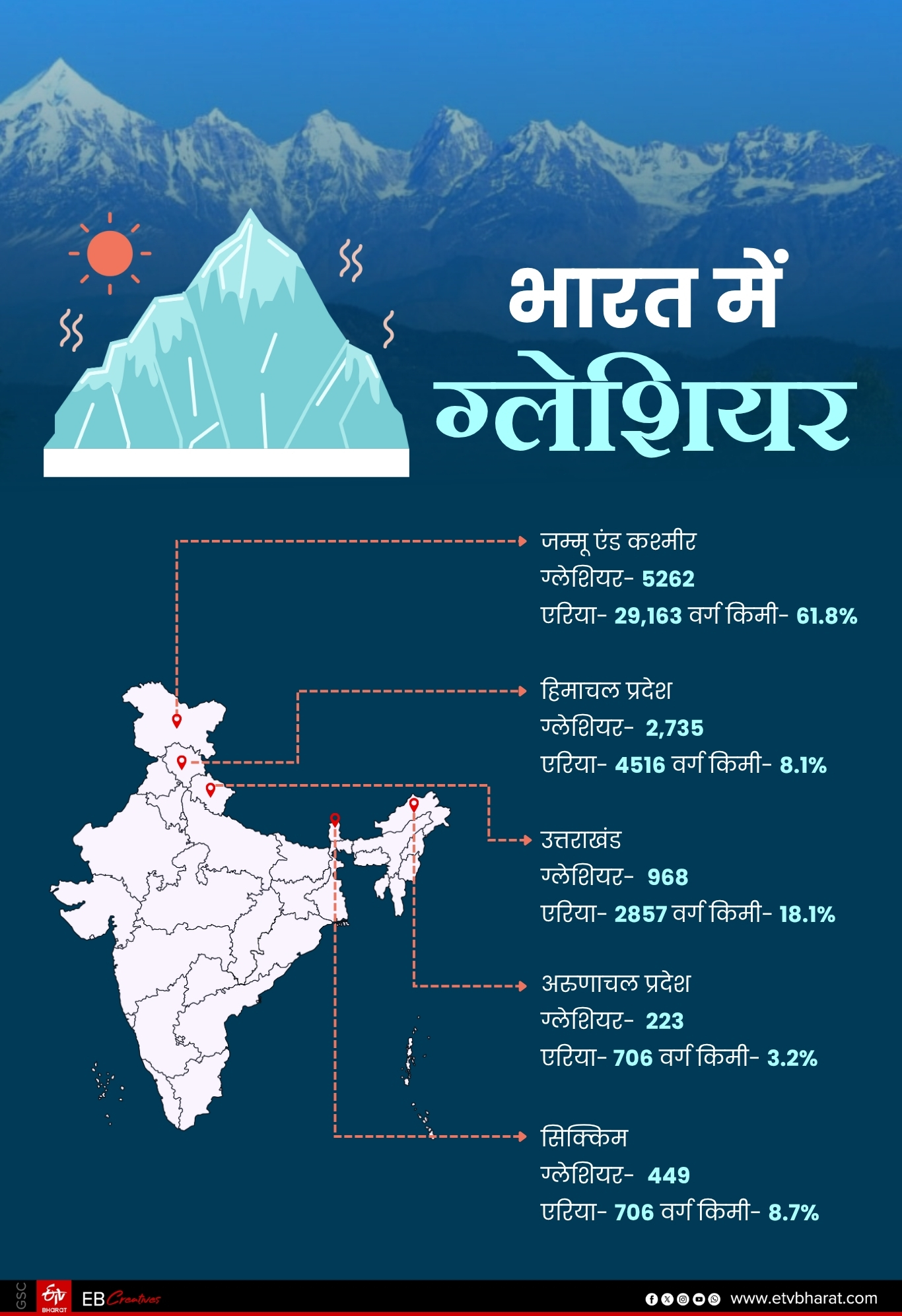

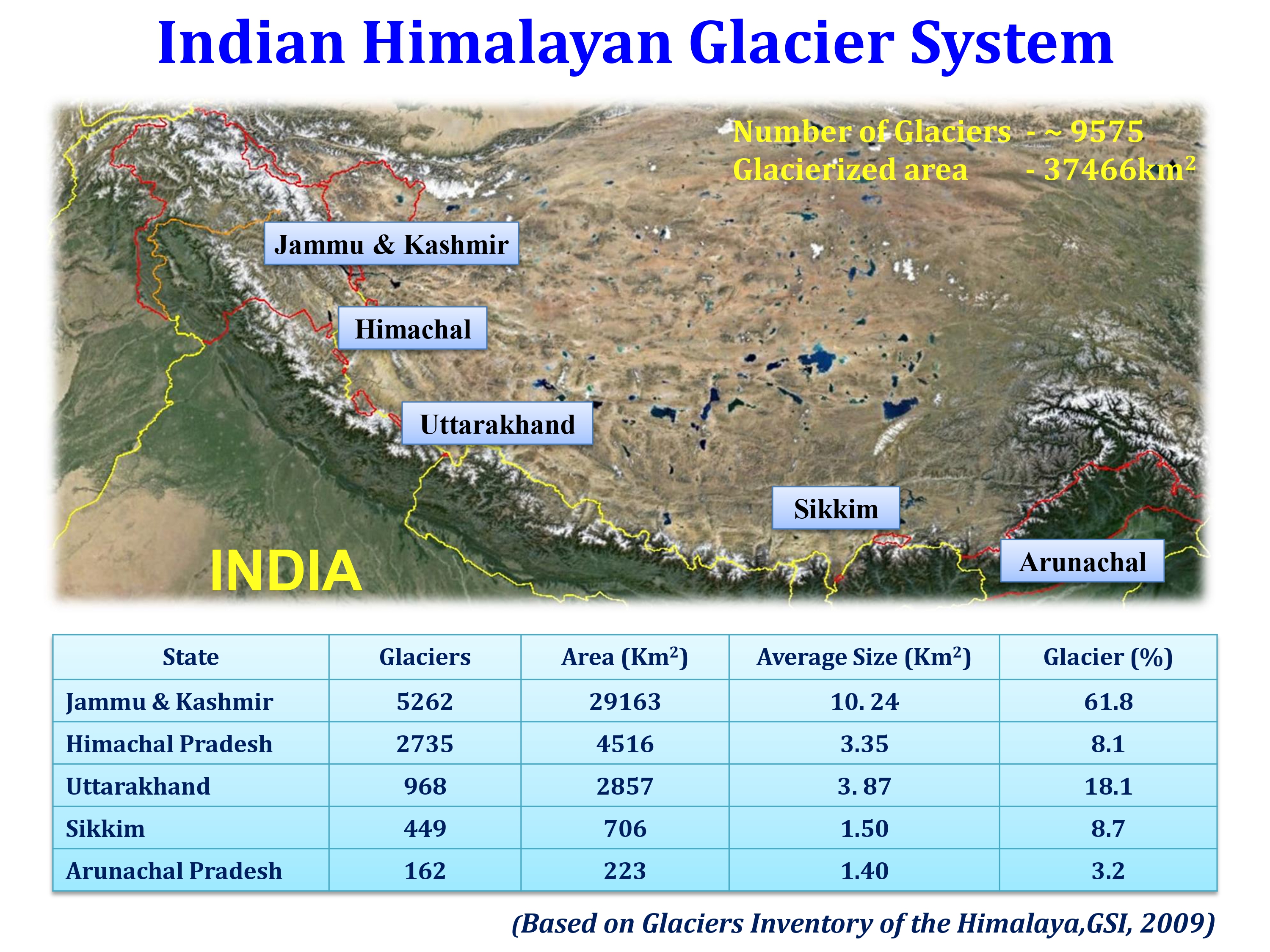

भारतीय हिमालय में ग्लेशियर: भारतीय हिमालय में सबसे ज्यादा ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में हैं. यहां 5,262 ग्लेशियर हैं. इन ग्लेशियर का एरिया 29,163 वर्ग किलोमीटर है. यानी कुल 61.8%. हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियरों की संख्या 2,735 है. इन ग्लेशियर का एरिया 4,516 वर्ग किलोमीटर है. यानी 8.1%. उत्तराखंड में कुल 968 ग्लेशियर हैं. इनका एरिया 2,857 वर्ग किलोमीटर है. यानी ये कुल 18.1% है. इसी तरह सिक्किम वाले हिमालय में कुल ग्लेशियरों की संख्या 449 है. इनका एरियार 706 वर्ग किलोमीटर है. और ये कुल 8.7% है. अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां कुल 162 ग्लेशियर हैं. इनका कुल एरिया 223 वर्ग किलोमीटर है यानी 3.2%.

भारत में ग्लेशियर (ETV Bharat Graphics)

क्यों पड़ी थर्ड पोल की जरूरत? एशिया महाद्वीप का हिमालय धरती पर अकेला तीसरा ऐसा ग्लेशियर सोर्स है, जहां पर धरती के दोनों ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ मौजूद है. इतना ही नहीं एशिया में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से उत्तर की ओर बढ़ते हुए पश्चिम में काराकोरम और कजाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहले हिंदू कुश हिमालय की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, जिस वजह से इस हिमालय श्रृंखला पर शोध करना बेहद जरूरी है.

उत्तराखंड के ग्लेशियर और लेक (ETV Bharat Graphics)

वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल ने बताया कि-

एशिया में मौजूद इस संपूर्ण हिमालय पर स्टडी करने के लिए जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में है, इसके अलावा नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित कई देशों तक यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है. इस पर पर्यावरणीय प्रभावों का शोध करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफार्म थर्ड पोल का गठन किया गया है. इसी को थर्ड पोल कहा जाता है. थर्ड पोल नाम पहली बार चाइनीस एकेडमियों द्वारा दिया गया था और इसका मुख्य कार्य हिमालय पर पर्यावरणीय प्रभावों पर शोध करना है.

-डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

प्रो डोभाल ने बताया कि थर्ड पोल वर्चुअल प्लेटफार्म पर ज्यादातर चाइनीस अकादमियां काम कर रही हैं. वहीं इसके अलावा ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development) नेपाल इसमें काम कर रहा है. इसके अलावा भारत की ओर से हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ वाडिया के शोधकर्ता इसमें इंवॉल्व हैं.

थर्ड पोल की क्या हैं खासियत? वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल ने बताया कि-

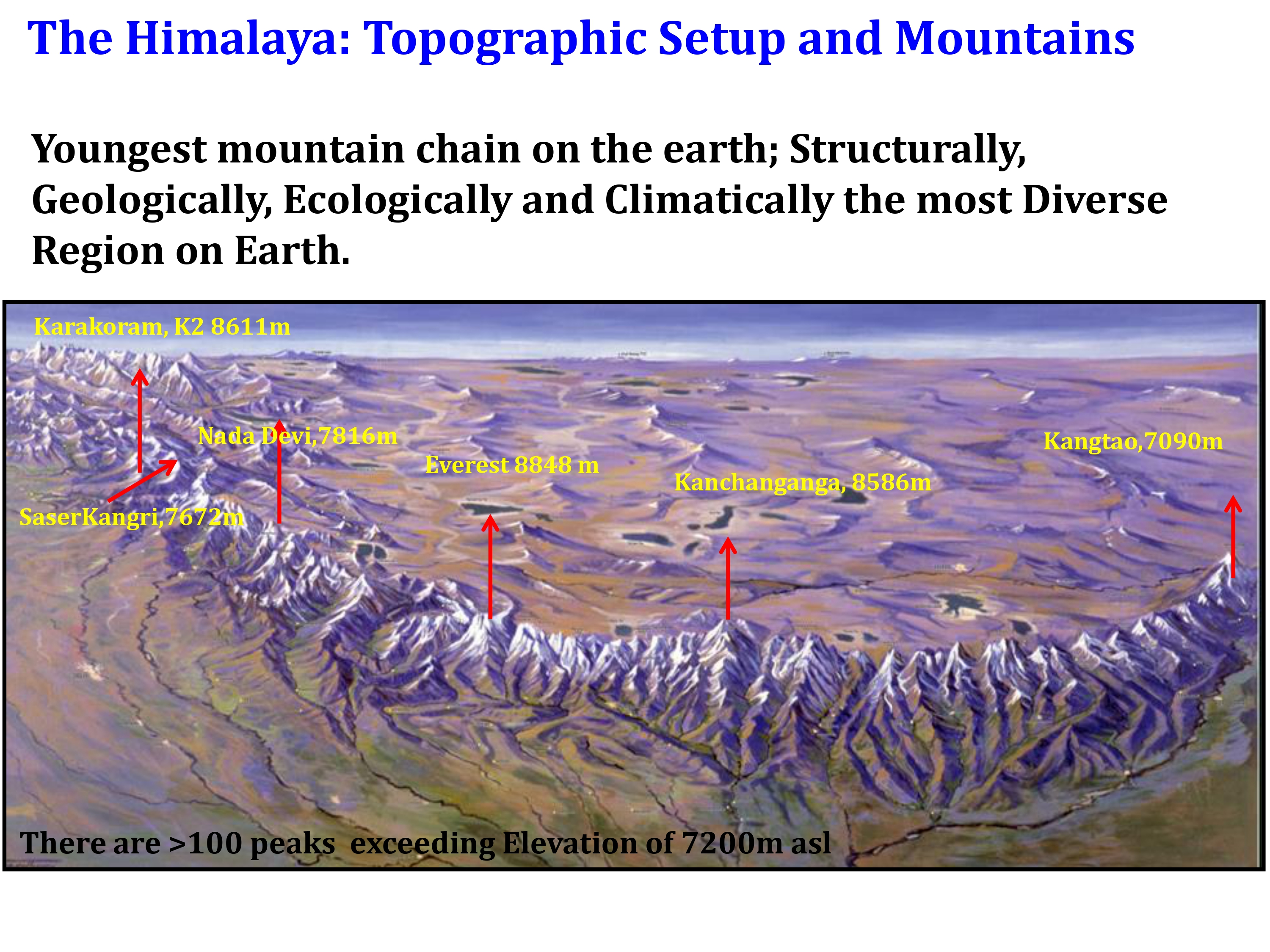

थर्ड पोल यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी दुनिया की अपने आप में बेहद विशेष पर्वत श्रृंखला है. पहली वजह है कि यह एक सबसे जवान पर्वत श्रृंखला है. लगातार हिमालय में बदलाव हो रहे हैं. वहीं इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खास थर्ड पोल को बनाती है, वह है इसकी भौगोलिक संरचना, जिसकी वजह से यहां पर कई ऐसी पर्यावरण या घटनाएं होती हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं होती हैं.

-डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

उन्होंने बताया कि थर्ड पोल से पहले जो दुनिया के दोनों ध्रुव हैं, वह पूरी तरह से ग्लेशियर से ढके हुए हैं. वहां पर किसी तरह की हैबिटेशन नहीं है. लेकिन थर्ड पोल जो कि हिमालय है, यहां पर जहां एक तरफ पर्वत की बर्फीली चोटियां हैं तो वहीं तलहटी में एक बड़ा इकोसिस्टम काम करता है. वहीं इसके अलावा थर्ड पोल की टोपोग्राफी और इससे बनने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप में बेहद खास हैं. उन्होंने बताया कि हिमालय का बड़ा एक्सटेंशन हैं जो 26 डिग्री लेट्टीट्यूड से लेकर 36 डिग्री लेट्टीट्यूड तक जाता है, जो कि बड़े टोपोग्राफिकल चेंज को दिखाता है. यही वजह है कि हिमालय की क्लाइमेटिक कंडीशन बेहद चौंकाने वाली बनती है.

भारतीय हिमालय ग्लेशियर (Photo Source- Professor DP Dobhal)

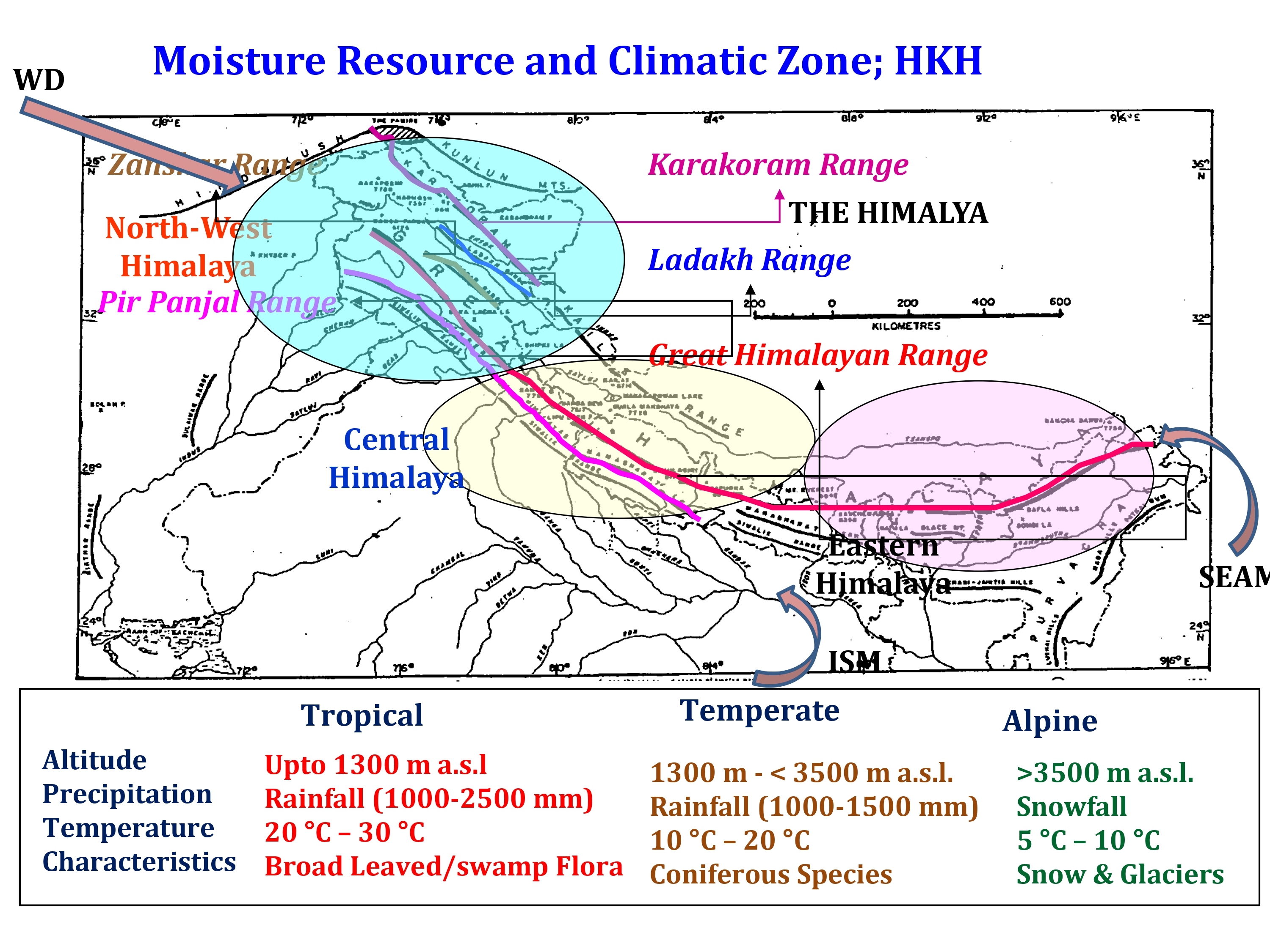

पूर्व से पश्चिम तक टोपोग्राफी के साथ हिमालय में ऐसे बदलता है मौसम: ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल बताते हैं कि एशिया महाद्वीप में पड़ने वाले पूरे थर्ड पोल जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, के डिफरेंट टेरेन और डिफरेंट एलिवेशन की वजह से यहां की भिन्न टोपोग्राफी जो कि अलग-अलग देशांतर यानी लोंगिट्यूड और आक्षांश यानी लेट्टीट्यूड में फैली हुई है. इसकी वजह से हिमालय से टकराने वाले वेदर सिस्टम के भी अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं.

प्रो डीपी डोभाल ने बताया कि-

हिमालय के विशेष तौर पर दो तरह के मॉइश्चर सोर्सेस हैं. इसमें से एक है इंडियन मानसून जो कि हिंद महासागर से उठने वाली हवाओं से बनता है. दूसरी तरफ है वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि यूरोप और पश्चिम से आने वाली हवाओं से बनता है. गर्मियों के बाद आने वाली बरसात इंडियन मानसून के चलते होती है. सर्दियों में आने वाली बरसात अक्सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आती है.

-डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

वहीं इसके अलावा अगर हिमालय की स्थल आकृति यानी टोपोग्राफी देखी जाए, तो पूर्व में भूमध्य रेखा के नजदीक आती पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर बर्फीली चोटियां छोटी हैं, लेकिन बरसात बहुत अधिक देखने को मिलती है. वहीं जैसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से हिमालय श्रृंखला दूर जाती नजर आती है और यहां पर बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं. यहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है. यही वजह है कि इसी हिमालय के एक तरफ पश्चिम में बड़े-बड़े बर्फीले पहाड़ हैं. जहां पर बारिश कम और बर्फबारी ज्यादा होती है और इसी हिमालय के दूसरे छोर पूर्व में बर्फीले पहाड़ तो कम है, लेकिन बरसात अत्यधिक देखने को मिलती है.

क्लाइमेटिक जोन (Photo Source- Professor DP Dobhal)

पूरे हिमालय में सबसे सबसे संवेदनशील सेंट्रल हिमालय: वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक डीपी डोभाल बताते हैं कि हिमालय की यही फॉर्मेशन उसे खास बनाती है. दोनों छोर पर अलग-अलग तरह का वेदर सिस्टम है. लेकिन यह दोनों वेदर सिस्टम जहां पर मिलते हैं, वह सेंट्रल हिमालय का हिस्सा आता है. उत्तराखंड और नेपाल इसी सेंट्रल हिमालय में मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि-

सेंट्रल हिमालय एक ऐसा हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यह एक ट्रांजेक्शन जोन है. यहां पर दोनों तरह की चीज बराबर होती हैं. यहां पर आपको बरसात भी भरपूर देखने को मिलती है और अक्सर गर्मियों में स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है, जिसे समर एकम्यूलेशन भी कहा जाता है. उत्तराखंड और नेपाल हिमालय के ऐसे हिस्से हैं, जहां पर इंडियन मानसून और वेस्टर्न डिस्टरबेंस बराबर प्रभाव डालते हैं. यही वजह है कि यहां पर साल भर कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं.

-डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

प्रो डोभाल ने बताया कि बरसात बर्फबारी यहां पर लगातार बनी रहती है और आपदाओं का भी कारण यही है. उन्होंने कहा पूरा हिमालय दुनिया के लिए इंडिकेटर का काम करता है. यहां पर होने वाले पर्यावरणीय बदलावों से पूरी दुनिया के बदलावों को देखा जा सकता है. इस तरह से अगर हिमालय को स्टडी करना है तो सेंट्रल हिमालय में होने वाले बदलाव से पूरे हिमालय में पड़ने वाले बदलावों का आकलन किया जा सकता है. उन्होंने कहा हिमालय पर सबसे ज्यादा वर्सेटाइल टोपोग्राफी, अलग-अलग वेदर सिस्टम और विभिन्न बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलती है. इसीलिए दुनिया के पर्यावरणीय शोधकर्ताओं के लिए हिमालय एक सबसे बड़ा केंद्र है.

हिमालय की स्थल आकृति (Photo Source- Professor DP Dobhal)

क्लाइमेंट चेंज के सबसे बड़ा इंडिकेटर हिमालय से ग्लोबल वॉर्मिंग के संकेत: वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक डीपी डोभाल बताते हैं कि ग्लेशियर पर्यावरणीय बदलाव का सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है. उन्होंने बताया कि ग्लेशियर पर्यावरण के प्रति बेहद सेंसिटिव होता है. पर्यावरण में होने वाले थोड़े से भी बदलाव से ग्लेशियर पर सीधा असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ग्लेशियर लगातार तेज गति से पिघल रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक ग्लेशियर में बर्फ पिघलना जमा होना और और बर्फ पड़ना एक सतत प्रक्रिया है.

प्रोफेसर डोभाल बताते हैं कि-

सन 1500 से 1850 तक चली लिटिल आइस एज में ग्लेशियरों की वृद्धि हुई और ग्लेशियर काफी अच्छी मात्रा में फले फूले. 1850 के बाद अब देखा जा रहा है कि ग्लेशियर बहुत तेज गति से पिघल रहे हैं. 1970- 80 तक ग्लेशियरों के पिघलने पर किसी का उतना ध्यान नहीं गया था. अब जब यह रफ्तार काफी तेज हो गई है तो इसे देखा जा रहा है. इस पर शोध किये जा रहे हैं. देखा गया कि पिछले कई सौ सालों की जमी हुई बर्फ यानी ग्लेशियर पर भी इसका असर पड़ रहा है.

-प्रो डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट प्रो डोभाल ने बताया कि सभी तरह के अध्ययन से जानकारी प्राप्त हुई कि तापमान केवल वातावरण का ही नहीं बल्कि धरती का भी बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वॉर्मिंग कहा गया. उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज में कई अलग-अलग तरह के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग का तापमान एकमात्र बड़ा फैक्टर है. धरती के तापमान में जरा सी भी बढ़ोत्तरी होने पर यह पूरे क्लाइमेट पर अपना असर छोड़ता है. आज हमारा विंटर पीरियड सिकुड़ता जा रहा है समर सीजन काफी बड़ा हो चुका है.

एल्बिडो प्रभाव बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग साइकिल: गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं. ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं. इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर एल्बिडो का भी है. दरअसल धरती की सतह पर मौजूद सफेद बर्फ जितनी ज्यादा होगी, उतना ही धरती की सतह सूर्य से आने वाली रोशनी में मौजूद रेडिएशन और गर्मी को वापस परिवर्तित कर देगी. जितना बर्फीला क्षेत्र कम होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे. जितनी धरती पर सूर्य किरणें पड़ेंगी, धरती उतनी ही गर्मी को अवशोषित कर लेगी. इस तरह से ग्लोबल वॉर्मिंग का अपना अलग से साइकिल बन जाएगा. यह धरती पर मौजूद बर्फ को पिघलने के लिए एक्सीलेटर का काम करता है.

प्रो डोभाल ने कहा कि-

एक उदाहरण देते हैं कि फ्रिज में से निकालकर एक बड़ी और एक छोटी आइस क्यूब को एक साथ रखिए. आप शुरुआत में देखेंगे कि बड़ी आइस क्यूब धीरे पिघलेगी. छोटी क्यूब के पिघलने की रफ्तार काफी तेज होगी. लेकिन जैसे ही बड़ी क्यूब धीरे-धीरे पिघल कर छोटे आकार में आ जाएगी, उसकी पिघलने की रफ्तार भी तेज हो जाएगी. इस तरह से ग्लेशियर शुरुआत में धीरे पिघलते हैं. जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते जाते हैं, उनकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है. इसी के साथ-साथ क्लाइमेट चेंज एल्बिडो प्रभाव और ग्लोबल वॉर्मिंग यह सभी इस प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं. यही नहीं हिमालय में पिघलने वाली बर्फ के बाद जो पीछे दलदल छूट जाती है, उससे निकालने वाली गैसें भी कार्बन उत्सर्जन का काम करती हैं और इस तरह से यह प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं.

-प्रो डीपी डोभाल, सीनियर ग्लेशियर साइंटिस्ट-

मनुष्य के हाथ में क्या है? वरिष्ठ शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग एक मैन मेड एक्टिविटी है. इंसानों द्वारा बढ़ाए जाने वाला कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए एक सबसे बड़ा कारण है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आज ग्लोबल वॉर्मिंग और उससे बचने के लिए यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर दुनिया भर के कैंपेन चलाए जा रहे हैं. आज हर एक शिक्षित व्यक्ति को पता है कि वाहनों जलने वाले ईंधन से, फ्रिज से निकलने वाली गैसों के अलावा कार्बन उत्सर्जन की जितनी भी आज मानव जनित समस्याएं हैं, इस सब के बारे में अलग-अलग मंचों पर चर्चा की जाती है. लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं. प्रो डोभाल ने कहा कि आज ग्लोबल स्तर पर कार्बन एमिशन को कम करने को लेकर दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हुई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल हुई है. लेकिन आज भी व्यक्तिगत स्तर पर इस समस्या को लेकर इंसान उतना गंभीर नजर नहीं आता है.

ये भी पढ़ें: